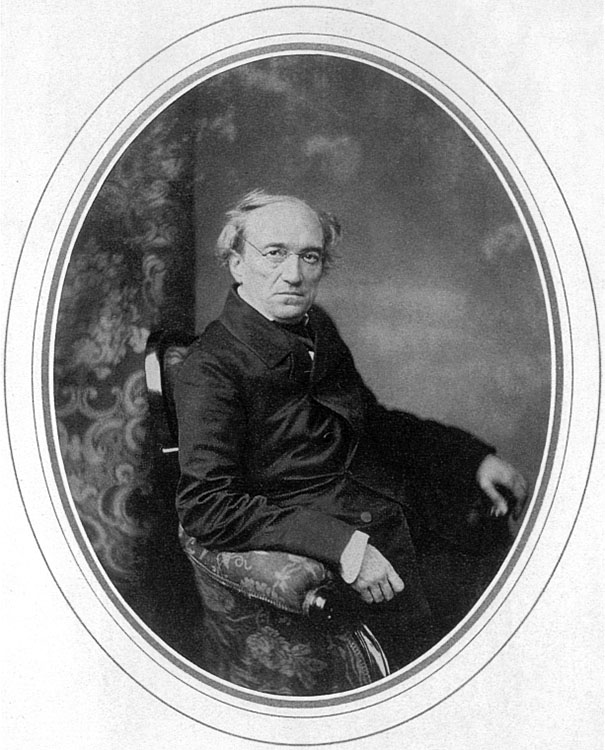

Тютчев Фёдор ИвановичФёдор Иванович Тютчев (1803-1873) – поэт, дипломат, публицист. Портрет Ф.И. Тютчева написан С.Ф. Александровским в 1876 г. по заказу П.М. Третьякова, который не мог смириться с отсутствием портрета поэта в его галерее. К тому времени прошло три года, как поэта не стало, и портрет писался с фотографии. Облако седых волос над высоким лбом, грустно-ироничный взгляд из-за очков, небрежность в одежде. Таким и был Фёдор Иванович Тютчев. Содержание: Поэт Фёдор Тютчев • Тютчев в воспоминаниях современников • Рассказы о Тютчеве • Детство и юность • Первая любовь • Возвращение • Стихи Тютчева • Даты жизни • Тютчев в Москве • Ещё о Тютчеве Поэт Фёдор ТютчевПрирода щедро одарила Фёдора Тютчева талантами. Но нельзя сказать, что они способствовали его успехам. В университете он занимался тем, что его интересовало. Задания часто выполняли однокашники. На дипломатическом поприще карьера не сложилась. По его признанию, он "пережив всех, не наследовал никому". Не был Тютчев счастлив и в семейной жизни. Его "подвиги" были широко известны и вызывали осуждение современников. Публицистика на французском и немецком языках находила читателей в узком кругу. Стихотворений немного, и долгое время они пользовались признанием, в основном, среди поэтов. Критика обходила их молчанием. И тем не менее Фёдор Тютчев оставил глубокий след в сердцах современников. В наше время "широкой публике" он известен удивительными стихотворениями о природе: "Люблю грозу в начале мая", "Есть в осени первоначальной", посвящениями: "Я помню время золотое", "Я встретил вас", высказываниями-афоризмами: "Русская история до Петра Великого сплошная панихида, а после – одно уголовное дело", "Умом Россию не понять", "Нам не дано предугадать". В чём же тайна очарования Тютчева? Лучше всего на этот вопрос ответили его современники. Тютчев в воспоминаниях современниковИ.С. Аксаков (1823-1886) – биограф, зять Тютчева: "Можно сказать, что в тщеславии у Тютчева был органический недостаток. Он любил свет – это правда; но не личный успех, не утехи самолюбия влекли его к свету. Он любил его блеск и красивость... Соблюдая, по возможности, все внешние светские приличия, он не рабствовал пред ними душою, не покорялся условной светской 'морали', хранил полную свободу мысли и чувства. Блеск и обаяние света возбуждали его нервы, и словно ключом било наружу его вдохновенное, грациозное остроумие. Но самое проявление этой способности не было у него делом тщеславного расчёта: он сам тут же забывал сказанное, никогда не повторялся и охотно предоставлял другим авторские права на свои, нередко гениальные, изречения. Вообще, как в устном слове, точно так и в поэзии, его творчество только в самую минуту творения, не долее, доставляло ему авторскую отраду. Оно быстро, мгновенно вспыхивало и столь же быстро, выразившись в речи или в стихах, угасало и исчезало из памяти". "Была область, где он жил всею полнотою своей личности. То была жизнь сердца, жизнь чувства, со всеми её заблуждениями, треволнениями, муками, поэзией, драмою страсти; жизнь, которой, впрочем, он отдавался всякий раз не иначе, как вследствие самого искреннего, внезапно овладевшего им увлечения, – отдавался без умысла и без борьбы. Но она всегда обращалась для него в источник тоски и скорби и оставляла болезненный след в его душе". И.С. Гагарин (1814-1882) – князь, сослуживец и друг поэта в Мюнхене: "Его не привлекали ни богатства, ни почести, ни даже слава. Самым задушевным, самым глубоким его наслаждением было наблюдать за картиной, развертывавшейся перед ним в мире, с неослабным любопытством следить за всеми её изменениями и обмениваться впечатлениями со своими соседями". В.А. Соллогуб (1813-1882) – граф, писатель: "Он был одним из усерднейших посетителей моих вечеров; он сидел в гостиной на диване, окружённый очарованными слушателями и слушательницами. Остроумные, нежные, колкие, добрые слова, точно жемчужины, небрежно скатывались с его уст. Он был едва ли не самым светским человеком в России, но светским в полном значении этого слова. Ему были нужны как воздух каждый вечер яркий свет люстр и ламп, весёлое шуршание дорогих женских платьев, говор и смех хорошеньких женщин. Между тем его наружность очень не соответствовала его вкусам; он был дурён собою, небрежно одет, неуклюж и рассеян; но всё, всё это исчезало, когда он начинал говорить, рассказывать; все мгновенно умолкали, и во всей комнате только и слышался голос Тютчева; я думаю, что главной прелестью Тютчева в этом случае было то, что в его рассказах не было ничего приготовленного, выученного, придуманного". В.П. Мещерский (1839-1914) – князь, камергер, публицист, прозаик: "Сам Фёдор Иванович Тютчев был чем-то вроде витающего духа в своей семье. Он всюду казался случайно залетевшею птичкою, и дома, в своей прекрасной и симпатичной семье, тоже..." А.А. Фет – поэт, мемуарист: "Тютчев сладостен мне не столько как человек, более чем дружелюбно ко мне относившийся, но как самоё воздушное воплощение поэта, каким его рисует себе романтизм. Начать с того, что Фёдор Иванович болезненно сжимался при малейшем намёке на его поэтический дар, и никто не дерзал заводить с ним об этом речи". Ф.Ф. Тютчев (1860-1916) – сын Тютчева и Денисьевой, писатель, полковник: "Лицо его... но разве можно описать лицо Фёдора Ивановича так, чтобы человек, не видевший его никогда, мог представить себе это особенное, не поддающееся никакому описанию выражение?.. Это не было только человеческое лицо, а какое-то неуловимое, невольно поражающее каждого, сочетание линий и штрихов, в которых жил высокий дух гения и которые как бы светились нечеловеческой, духовной красотой. На плотно сжатых губах постоянно блуждала грустная и в то же время ироническая улыбка, а глаза, задумчивые и печальные, смотрели сквозь стёкла очков загадочно, как бы что-то прозревая впереди. И в этой улыбке и в этом грустно ироническом взгляде сквозила как бы жалость ко всему окружающему, а равно и к самому себе". "Чувства пренебрежения и презрения были совершенно неведомы его светлой душе, как они были бы неведомы какому-нибудь духу, если бы таковой мог жить среди людей. Читая в душах и в умах, окружающих его, как в раскрытой книге, видя недостатки и пороки ближних, будучи сам преисполнен всевозможных человеческих слабостей, которые он ясно сознавал в себе, но от которых не в силах был и даже не хотел избавиться, Фёдор Иванович никогда никого не осуждал, принимая человечество таким, каково оно есть, с каким-то особенным невозмутимым, благодушным равнодушием..." "Для него человеческий род делился на две половины – на людей интересных и людей скучных, а затем ему было безразлично, с кем судьба столкнула его: с наивысокопоставленнейшим ли сановником, или самым простым смертным. И с тем и с другим он держал себя совершенно одинаково. Дорожа своей придворной службой и ключом камергера лишь постольку, поскольку они открывали ему доступ в высшие, а потому и наиболее интересные сферы, Фёдор Иванович в остальном держал себя вполне независимо. Нередко участвуя в дворцовых церемониях, Тютчев, когда они ему в достойной мере надоедали, преспокойно покидал своё место и возвращался к себе домой, не заботясь о том, какое впечатление произведёт такое самоволие". Рассказы о Тютчеве

Детство и юностьРаннее детство Тютчева прошло в усадьбе Ф.А. Остермана в Малом Трёхсвятительском переулке. В конце 1810 г., прямо под Новый, год Тютчевы приехали в дом по адресу Армянский, 11. Будущему поэту, было тогда семь лет. В Северном флигеле расположили служебные помещения с кухней и квартирами для прислуги. Во внутренней части Южного флигеля разместилась конюшня, а в части, выходящей в переулок, поселилась прислуга. Семья занимала второй этаж Главного дома. Самым большим и значительным его помещением была столовая, которая в торжественных случаях превращалась в танцевальный зал. Окна столовой выходили на две стороны, причём, вдоль главного фасада тянулся большой балкон. На третьем этаже находились библиотека и жилые комнаты для приезжих. В то время, когда здесь жил Фёдор, то есть в середине 1810-х – начале 1820-х гг., в усадьбе проживало до 100 человек. Одной прислуги и дворни было 30-40 человек. Жили ещё родственники и гости со своей прислугой. Источником благосостояния были поступление средств из имений и служба главы семейства. Здесь среди светского шума и в тиши библиотеки родился поэт Фёдор Тютчев. Первым заметил это и оказал поддержку профессор университета, поэт, переводчик Алексей Фёдорович Мерзляков. Именно тот Мерзляков, которого Лазаревы вскоре попросят написать стихи для их памятника-обелиска. По его рекомендации в 1818 г., пятнадцатилетнего Фёдора приняли в число сотрудников Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. Сотрудник, конечно, не действительный член Общества. Но это серьёзная школа. Достаточно сказать, что действительными членами Общества были В.А. Жуковский, "знаменитый дядя" В.Л. Пушкин, поэт И.И. Дмитриев. В сентябре 1819 г. осуществилась мечта Тютчева: он стал студентом Московского университета. И опять при поступлении ему оказал услугу А.Ф. Мерзляков: на прошении о зачислении его свидетельство. Первая любовьЗаметных успехов в учёбе Фёдор не достиг. Обеспеченность семьи, богатые и влиятельные родственники – всё это давало возможность заниматься, когда хочется и чем хочется. И тем не менее он окончил университет через два года. Для досрочного окончания необходимо было особое разрешение. Родителям пришлось использовать свои связи, чтобы решить вопрос на уровне попечителя Университета князя А.П. Оболенского и министра народного просвещения князя А.Н. Голицына. В конце 1821 г. Фёдору выдали аттестат об окончании университета, а в феврале следующего года он уехал в Петербург. Ещё несколько месяцев хлопот и 11 июня 1822 г. на целых двадцать два года он покинул Россию. "Вся в слезах была маменька Екатерина Львовна..." Возникает вопрос, зачем было прилагать такие усилия, чтобы сократить срок обучения на один год? А причина была. Фёдор увлёкся дворовой девушкой Катюшей Кругликовой, которой в ту пору было двадцать лет. Судя по настойчивости, с которой мать старалась скорее отправить сына подальше от родительского дома, и дальнейшим событиям, увлечение зашло слишком далеко. Через некоторое время Катюше дали вольную, а потом обеспечили приданым и выдали замуж. ВозвращениеВ Москву Фёдор Тютчев приехал 8 июля 1843 г., а 13-го пошёл посмотреть дом, где прошли детство и юность, где оставил Катюшу. В памяти сохранилась ухоженная усадьба, дорогие сердцу лица. Теперь сквозь покосившиеся ворота на него смотрел обветшавший дом, в котором размещался приют. Встреча с прошлым не состоялась. Сейчас о Тютчеве напоминают бронзовый бюст и мемориальная доска с надписью: "В этом доме провёл детство и юность Ф.И. Тютчев. 1810-1822 гг." Стихи ТютчеваКнязь В.П. Мещерский вспоминал: "Свои прелестные стихи, как и свои прелестные слова, Тютчев ронял, как цветы мгновенного вдохновения... Он не знал, что значит сочинять стихи; они создавались в ту минуту, как созвучием нужно было высказать мысль или чувство, наскоро он набрасывал их на клочке бумаги и затем ронял, позабывая о них, на пол, а жена его подбирала; или он вдруг импровизировал, а жена его записывала выливавшиеся из души его мысли и чувства в стихах. Как-то раз, вернувшись домой под проливным дождем, Тютчев стоял в своём кабинете, терпеливо глядя, как камердинер под надзором жены снимал замоченный сюртук... Стоит и с уст его падают те прелестные стихи: 'Слёзы людские', которые он так поэтично уподоблял каплям дождя". Посылая свои стихотворения М.П. Погодину, Тютчев написал в августе 1868 г.:

Стихи Тютчева: Около двух десятков стихов Тютчева легли в основу более сотни романсов. Среди них Silentium, Весенние воды, Я встретил вас. Стихи Тютчева о весне и осени. Стихотворение "О вещая душа моя" Тютчев написал в 1855 г.

Первые строфы о "вещей душе", живущей на грани миров, – чудесны. И вдруг, в последней – "вещая душа" уподобляется грешнице, навечно припадающей к ногам... К счастью, душа Тютчева остановилась на "откровениях духов", и мы читаем его гениальные стихи. Стихотворение "Брат, столько лет сопутствовавший мне" написано 11 декабря 1870 г. в связи со смертью брата Николая (9 июня 1801 - 8 декабря 1870).

И.С. Аксаков писал: "Немногие понимали, что значила для Тютчева эта потеря, – и в то время, как, по мнению его светских приятелей, он продолжал наслаждаться и пользоваться жизнью, вот что звучало и жило в глубине его души, вот какие стихи сложились у него дорогою из Москвы в Петербург, когда он возвращался с похорон брата. Эти стихи не только не назначались им для печати, но были тщательно скрыты и даже в семье его были известны лишь некоторым". Даты жизни

Тютчев в Москве

Ещё о Тютчеве

|

|

© Моя Москва, 2004-2025

|

|

Почта: info@mmsk.ru |